Hamburg — Neustadt

Die Bezeichnung des Stadtteils ist etwas irreführend, denn die Anfänge der Neustadt gehen auf das 17. Jahrhundert zurück. Zu dieser Zeit war Hamburg nach Westen mit einem neuen Festungsring umgeben, und das nunmehr abgesicherte Areal wurde nach und nach besiedelt. Wesentlich war die Erhebung der Pfarrkirche St. Michaelis, der „Hamburger Michel”, zur Hauptkirche. Dadurch wurde der Stadtteil erheblich aufgewertet. Die Neustadt bildet zusammen mit der Altstadt die Hamburger Innenstadt.

Die Neustadt - Sehenswürdigkeiten

-

- Neustadt vom Mahnmal St. Nicolai, im Zentrum die Kirche St. Michaelis, Mai 2011

Foto © Walter Reinthaler/www.bilderreisen.at (cc)

Wirtschaftlich und politisch konnte die Neustadt aber lange nicht an die Altstadt heranreichen, ihr fehlten die Fleete und der Hafenanschluss. So wurde sie zunehmend ein Wohnviertel für die Mittel- und Unterschicht, für Hafenarbeiter und Tagelöhner. Aus der Raumknappheit entstanden die sog. Gängeviertel, soziale Brennpunkte mit katastrophalen Wohn- und Hygieneverhältnissen und hoher Kriminalitätsrate. Erst mit der Choleraepedemie von 1892 begannen die notwendigen Sanierungsmaßnahmen; 1930 wurde das Viertel von den Nationalsozialisten größtenteils abgerissen.

-

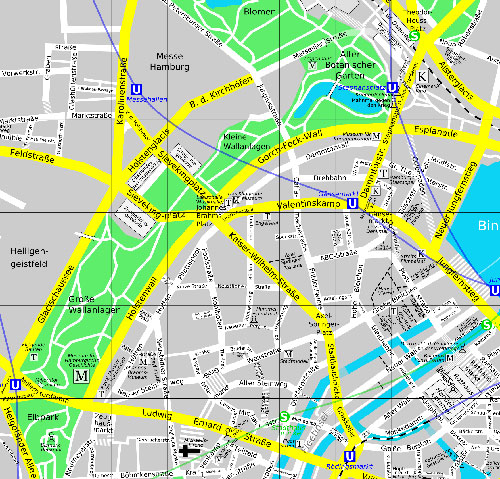

- Freie Innenstadtkarte von Hamburg, Neustadt (Ausschnitt)

Quelle: Marcus Venzke

Kirche St. Michaelis (Michel)

Kirche St. Michaelis, Nordfront, Mai 2011

Foto © Walter Reinthaler/www.bilderreisen.at (cc)

Kirche St. Michaelis, Haupteingang und Turm mit der Bronzefigur des Erzengels Michael, Mai 2011

Foto © Walter Reinthaler/www.bilderreisen.at (cc)

Kirche St. Michaelis, Südfront, Mai 2011

Foto © Walter Reinthaler/www.bilderreisen.at (cc)

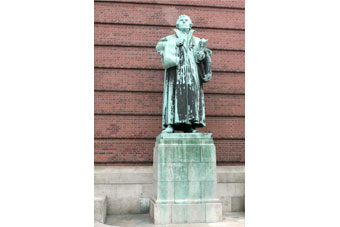

Kirche St. Michaelis, Martin-Luther-Denkmal vor dem Turm (Otto Lessing, 1912), Mai 2011

Foto © Walter Reinthaler/www.bilderreisen.at (cc)

Kirche St. Michaelis, Kanzel und Altar, Mai 2011

Foto © Walter Reinthaler/www.bilderreisen.at (cc)

Kirche St. Michaelis, Empore und Orgel, Mai 2011

Foto © Walter Reinthaler/www.bilderreisen.at (cc)

Kirche St. Michaelis, Spiegelung im Hochaus Ludwig-Erhard-Straße 110, Mai 2011

Foto © Walter Reinthaler/www.bilderreisen.at (cc)

Zwischen 1648 und 1661 entstand die evangelisch-lutherische Hauptkirche St. Michaelis als kirchliches und kommunales Zentrum des neuen Kirchenspiels - der Neustadt. Mit der dreischiffigen Halle und dem 1669 fertig gestellten Westturm war sie eine typische protestantische Pfarrkirche. 1750 brannte sie durch Blitzschlag ab.

1751-62 entstand auf ihren Grundmauern die neue Kirche, entworfen von Johann Leonhard Prey und Ernst Georg Sonnin (1713-1794). Sonnin schuf auch den kupferverkleideten, 1786 fertiggestellten Turmaufbau. Mit einer Höhe von 132 Metern und seiner Lage wurde er als „Michel” zum Wahrzeichen der Stadt. Die Kirche war einer der bedeutendsten Kirchenbauten des Protestantismus.

1906 brannte diese Kirche, ausgelöst durch Reparaturarbeiten, erneut ab. Architekten und Denkmalpfleger traten für einen modernen Neubau ein. Doch die Mehrheit der Bevölkerung, das Kirchenspiel und der Senat entschieden sich für eine Rekonstruktion. Sie wurde 1907-12 von Julius Faulhaber durchgeführt. Bautechnisch wurde sie allerdings modernisiert: Beton für die Hauptgesimse, Dachstuhl und Turm als Stahlkonstruktion.

Das spätbaroke Äußere ist von Backstein für die Flächen, Sandstein für die Gliederungen und patiniertem Kupfer für die Dächer und den oberen Turmschaft bestimmt. Das neu gestaltete Turmportal wird von der Bronzefigur des Erzengels Michael bekrönt, dem die Kirche geweiht ist. Den Turm schmückt die größte Kirchturmuhr Deutschlands: 8 Meter Durchmesser, der große Zeiger ist 4,91 Meter lang und 130 Kilo schwer, der kleine Zeiger 3,6 Meter lang, die Ziffern sind 1,35 Meter hoch. Werktags um 10 und um 21 Uhr, Sonntags nur um 12 Uhr, bläst der Michel-Türmer, auch Turmtüter, auf der Trompete. In der alten Hamburger Tradition des Amtes der Turmbläser bläst er Choräle, passend zum Kirchenjahr, in alle vier Himmelsrichtungen.

-

- Kirche St. Michaelis, Empore und Orgel, Mai 2011

Foto © Walter Reinthaler/www.bilderreisen.at (cc)

Im Inneren entspricht die Kirche mit der Struktur einer dreischiffigen Halle mit Kreuzarmen dem traditionellen Typus. Bemerkenswert ist die geschwungene, vor die Pfeiler vortretende und so die Langhausteile verbindende Empore. Ebenfalls rekonstruiert ist die Ausstattung von Cord Michael Möller mit kostbaren Materialien wie Marmor, Teakholz und Mosaik.

Im Zweiten Weltkrieg wurden die Gewölbe stark beschädigt und bei der Wiederherstellung durch farbige Abtönungen und Vergoldung an Emporen und Stuck neu interpretiert. In der Kirche gibt es fünf Orgeln, mehr als 2500 Menschen finden in ihr Platz. Zwischen 1993 und 2009 wurde die Kirche grundlegend saniert.

In der Unterkirche, wo bis zum Ende des 18. Jahrhunderts bestattet wurde, sind u.a. der Musikdirektor der Hamburger Hauptkirchen, Carl Philipp Emanuel Bach (†1798) und der Architekt Ernst Georg Sonnin (†1794) beigesetzt. Heute ist die Kirche ein Ort des Abschieds von Menschen, die der Stadt wichtig sind. So trauerte hier Helmut Schmidt (1918-2015) um seine große Liebe und Ehefrau Loki. Und schließlich die Hamburger um Helmut Schmidt.

In der Nachkriegsstadtplanung wurde St. Michaelis großräumig freigestellt. Im Norden grenzt der Kirchenplatz an die Ludwig-Erhard-Straße (ehemals Ost-West-Straße), fast in Konkurrenz zu ihr steht das Hochhaus auf Nr. 110, 1962-64 von Joachim Matthei und Heinz Graaf errichtet.

Krameramtswohnungen

Krameramtswohnungen, das Aussehen des ehemaligen Gängeviertels, Mai 2011

Foto © Walter Reinthaler/www.bilderreisen.at (cc)

Krameramtswohnungen, Wohnstube, Mai 2011

Foto © Walter Reinthaler/www.bilderreisen.at (cc)

Krameramtswohnungen, Wohnstube, Mai 2011

Foto © Walter Reinthaler/www.bilderreisen.at (cc)

Krameramtswohnungen, Wohnstube-Bettstatt, Mai 2011

Foto © Walter Reinthaler/www.bilderreisen.at (cc)

Krameramtswohnungen, Blick aus dem Fenster, Mai 2011

Foto © Walter Reinthaler/www.bilderreisen.at (cc)

Direkt hinter dem Michel am Krayenkamp 10 liegen die Krameramts-Wohnungen aus dem 17. Jahrhundert. Das Krameramt, der Verband der ansässigen Händler, stellte arbeitsunfähigen Krämern und deren Witwen diese kleinen Wohnungen als Sozialleistung zur Verfügung. Eine original erhalten gebliebene Wohnung kann besichtigt werden. Aus den Buden im Erdgeschoß mit Herd-Diele und Stube geht die Treppe in das Obergeschoß zu einer zweiten Wohnung gleicher Art, die dann später zu einer Wohnung vereinigt wurden.

Das Ensemble mit den beidseitig entlang eines schmalen Ganges errichteten Häusern veranschaulicht gut das Aussehen des ehemaligen Gängeviertels.

Nach der Auflösung der Ämter 1863 waren bis 1968 hier ältere Bewohner der Stadt untergebracht. 1974 wurde nach umfangreichen Restaurierungen der Krayenkamp mit den Krameramtsstuben der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Neben der Wohnung befinden sich hier touristische Geschäfte, ein Antiquariat und das Restaurant Krameramtsstuben.

Zitronenjette

- Zitronenjette, Statue von Hansjörg Wagner, Mai 2011

Foto © Walter Reinthaler/www.bilderreisen.at (cc)

Die Zitronenjette hieß eigentlich Johanne Henriette Marie Müller (1841-1916) und zog mit dem Ausruf „Zitroon! Zitroon” in den letzten beiden Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts Tag und Nacht durch die Stadt. Sie preis die Südfrüchte an, die sie zuvor den Matrosen abgekauft hatte. Das 1986 errichtete Denkmal stammt vom Bildhauer Hansjörg Wagner. Auf der Gedenktafel steht (in Plattdeutsch):

„Dein Leben war sauer wie die Zitronen, soll sich das Erinnern an dich lohnen? Dein Schicksal erinnert an all die Leute, für die das Glück gar keine Zeit gehabt hat.”

Die Zitronenjette ist Gegenstand mehrerer Theaterstücke. Der Landesfrauenrat Hamburg vergibt jährlich einen nach ihr benannten Preis an Frauen, die durch ihre Arbeit in besonderer Weise dazu beigetragen haben, die Lage von Frauen zu verbessern und ihnen damit Lebensperspektiven zu ermöglichen. Die Zitronenjette ist das weibliche Gegenstück zu Hans Hummel, einem anderen Hamburger Original aus dem 19. Jahrhundert.

[Zitronenjette, Ludwig-Erhard-Straße, S1 S2 S3 Stadthausbrücke | U3 St. Pauli | U3 Rödingsmarkt]Bismarckdenkmal

- Bismarckdenkmal, Mai 2011

Foto © Walter Reinthaler/www.bilderreisen.at (cc)

Das größte Denkmal Hamburgs - und das größte Bismarck-Denkmal der Welt - steht auf der ehemaligen Bastion „Casparus” der Wallanlagen. Nach Bismarcks Tod 1898 wurde in Hamburg ein „Comité für die Errichtung eines Bismarck-Denkmals” gegründet. Vorsitzender war der Erste Bürgermeister Johann Georg Mönckeberg (1839-1908). Aus über 200 Entwürfen wählte das Comité den Entwurf des Architekten Emil Schaudt (1871-1957) und des Bildhauers Hugo Lederer (1871-1940) aus.

Das Denkmal, von 1903-06 errichtet, ist ein typisches Produkt des Bismarck-Kultes im Zeitalter Wilhelms II. Auf einem mächtigen Rundsockel erhebt sich die zum seewärts blickenden „Roland” stilisierte Standfigur des Reichskanzlers Otto von Bismarck (1815-1898). In einer mittelalterlichen Rüstung und Mantel steht er, auf ein 8 Meter langes Schwert gestützt. Der Kopf ist 1,83 Meter, die Figur 14,8 Meter, das gesamte Denkmal 34,3 Meter hoch und wiegt über 600.000 Kilogramm. Zu Bismarcks Füßen sitzen zwei Adler, die Figuren am Sockel stehen für die deutschen Stämme.

Das Innere des Denkmals ist heute aus Sicherheitsgründen nicht mehr zugänglich. Hier befinden sich aufwendige Wandmalereien mit Sonnenrad und Hakenkreuzen sowie Zitaten aus Bismarcks Reden:

„Nicht durch Reden werden große Fragen entschieden, sondern durch Eisen und Blut.”

Während des Zweiten Weltskriegs diente der Sockel als Luftschutzraum für 650 Personen. Der Sinn der weitläufigen Katakomben um das Denkmal ist bis heute ungeklärt.

Millerntor

- Millerntorwache, einer der fünf Durchlässe in der Wallanlage von 1615-25, Mai 2011

Foto © Walter Reinthaler/www.bilderreisen.at (cc)

Das Millerntor (ursprünglich Mildradistor oder Mildertor, später auch Altonaertor) war das westliche der Hamburger Stadttore und zeigte zur Vorstadt St. Pauli und der Nachbarstadt Altona. Von der 1819 von Carl Ludwig Wimmel erbauten Toranlage ist nur das nördliche Wachhaus erhalten geblieben. 2003 wurde es im Zuge der Renovierung um einige Meter versetzt.

[Millerntor, Millerntorplatz, U3 St. Pauli]Englische Kirche/Zeughausmarkt

Zeughausmarkt, Klassizistisches Bürgerhaus (ca.1825), Mai 2011

Foto © Walter Reinthaler/www.bilderreisen.at (cc)

Zeughausmarkt, Englische Kirche (Ole Jörgen Schmidt 1836-1838), Mai 2011

Foto © Walter Reinthaler/www.bilderreisen.at (cc)

Zeughausmarkt, Anna-Siemsen-Schule (Fritz Schumacher, 1914-17), Mai 2011

Foto © Walter Reinthaler/www.bilderreisen.at (cc)

Nach dem Abbruch der Verteidigungsanlagen erhielt der gesamte Platz ab 1823 an der Nord- und der Westseite eine einheitliche klassizistische Bebauung nach Plänen von Carl Ludwig Wimmel. Die Häuser Nr. 33 bis Nr. 38 stammen aus dieser Zeit. Den Mittelpunkt des Zeughausmarktes bildet die 1836-38 errichtete Englische Kirche. Sie ist rechtwinklig zur Lage des ehemaligen Zeughauses angelegt und Thomas Becket gewidmet. Die Pläne für die Kirche stammen von dem Altonaer Architekten Ole Jörgen Schmidt. Die Kirche ist ein quaderförmiger Saalbau. Die Front zum Zeughausmarkt ist mit einem von vier ionischen Säulen getragenen Portikus geschmückt. Die Kirche untersteht dem Bischof von Gibraltar.

Die englischen Handelsgilde Merchant Adventures ließ sich 1611 in Hamburg nieder, da ihr weitgehende Privilegien eingeräumt wurden. Mit der Kontinentalsperre 1806 wurde die Gilde enteignet, 1825 aber von Hamburg entschädigt. Aus diesen Mitteln ließen die beiden letzten Vertretern der Gilde die Englische Kirche im klassizistischen Stil errichten.

Die Anna-Siemsen-Schule wurde 1914-17 nach Entwürfen von Fritz Schumacher erbaut. Sie ist zwar aus Backstein, geht aber in Maßstab und Gliederung auf die Hauser am Zeughausmarkt ein. Die Stiftungsschule war eine jüdische Gründung unter dem Einfluß von Anton Rée (1815-1891).

[Englische Kirche/Zeughausmarkt, Zeughausmarkt, U3 St. Pauli]Lombardsbrücke

Lombardsbrücke, 1868 von Johann Mermann Maack erbaut, Mai 2011

Foto © Walter Reinthaler/www.bilderreisen.at (cc)

Lombardsbrücke, Kandelaber, Mai 2011

Foto © Walter Reinthaler/www.bilderreisen.at (cc)

Lombardsbrücke, Blick auf den Jungfernstieg, Mai 2011

Foto © Walter Reinthaler/www.bilderreisen.at (cc)

Die Lombardsbrücke gehört zu den wohl schönsten Brücken Hamburgs. Von ihr aus hat man gegen Süden einen schönen Blick auf die Binnenalster und das Panorama der Hamburger Innenstadt. Der Blick zur Außenalster ist jedoch durch die 1953 erbaute Kennedybrücke (bis 1963 Neue Lombardsbrücke) von Bernhard Hermkes getrübt.

Binnen- und Außenalster entstanden im 17. Jahrhundert zunächst durch Aufstauung der Alster für eine Wassermühle. Beim Bau der Festungsanlage wurde der Wall auch durch die aufgestaute Alster gezogen. Auf beiden Seiten des Alsterdammes wurde Bastionen errichtet, die 30 Meter breite Lücke zwischen ihnen von einer Holzbrücke überbrückt: die 1626 fertiggestellte Alsterbrücke.

1651 wurde auf der Bastion Didericus ein städtisches Leihhaus, Lombard genannt, errichtet. Der Name ging auf die Brücke über, das Pfandhaus existierte bis 1828.

Bereits 1688 musste die Brücke erneuert werden. Sie bestand noch immer aus Holz, hatte aber drei Durchfahrtsöffnungen. Die Unterhaltskosten für die Holzbrücke, bei der etwa alle 20 Jahre grundlegende Teile erneuert werden mußten, waren ziemlich hoch. Dennoch wurde 1827 eine neue Holzbrücke errichtet, die der heutigen Lombardsbrücke schon sehr ähnlich sah. Zum Bau der steinernen Lombardsbrücke entschloß man sich erst 1868, als zwischen dem Berliner und dem Altonaer Bahnhof eine Verbindungsbahn gebaut wurde. Der Bauinspektor Johann Hermann Maack entwarf diese Brücke, die zugleich dem Schienen- und dem Straßenverkehrt diente. Mit rund 65 Metern war sie die längste Brücke Hamburgs. 1901-02 wurde sie um 15 Meter verbreitert.

Während des Zweitens Weltkriegs versuchte man, die Brücke zu tarnen. Angeblich war die Tarnung zwar den englischen Bomberpiloten bekannt, dennoch blieb die Brücke fast unbeschädigt.

Colonaden

1876/77 wurde eine diagonale Verbindung von Junfernstieg und Dammtor als Privatstraße auf Initiative von Ernst und Adolph Wex durchgebrochen. Hier entstanden herrschaftliche Etagenwohnhäuser mit Geschäften im Erdgeschoß. Ursprünglich sollte die Straße Kaiserstraße heißen, was jedoch der sehr hanseatisch gesinnte Staatsarchivar Beneke ablehnte. Aber auch die Bezeichnung Colonaden ist etwas unglücklich gewählt, denn eigentlich sind es ja Arkaden, die die Ostseite des südlichen Straßenabschnitts säumen.

Die Neorenaissancefassaden entwarfen bekannte Architekten, darunter der spätere Rathausbaumeister Wilhelm Hauers. Zwischen 1974 und 1978 wurde die Straße zur Fußgängerzone umgestaltet. Am Südausgang steht nun die Stahlplastik „Atlas” von Jörn Pfab. Der Bronzebrunnen stammt von Detlef Birgfeld. Bemerkenswert sind die Häuser Nr. 9 und Nr. 24-48.

Dammtorbahnhof

-

- Dammtorbahnhof, 1903 nach Plänen von Ernst Möller gebaut, Mai 2011

Foto © Walter Reinthaler/www.bilderreisen.at (cc)

Der 1903 eingeweihte Jugendstil-Hallenbau des Dammtorbahnhofs wurde nach Plänen von Ernst Möller gebaut. Er war ein Teil der Hamburg-Altonaer Stadt- und Vorortebahn, die Blankenese mit Altona/Hamburg verband. Vorbild waren die Bahnhöfe Friedrichstraße und Alexanderplatz in Berlin, mit hochgelegenen Bahnsteigen, einer sie überwölbenden Halle und den Empfangs- und Betriebsräumen im Erdgeschoß. Die sandsteinverkleidete Stahlskelettkonstruktion mit den riesigen Fenstern wurde ursprünglich Kaiserbahnhof genannt. Hier stiegen Wilhelm II. und andere Staatsgäste sowie hohe Persönlichkeiten bei ihren Besuchen der Hansestadt aus.

-

- Dammtorbahnhof, Halle, Mai 2011

Foto © Walter Reinthaler/www.bilderreisen.at (cc)

In der Nacht vom 6. auf den 7. Juni 1903 wurde der Dammtor-Bahnhof an das Gleisnetz Hamburgs angeschlossen. Dazu mußte ein Damm für die nördlichen Gleise aufgeschüttet werden, denn der Bahnhof liegt in der ersten Etage. Bei Tagesanbruch waren die neuen Gleise verlegt, der erste Zug passierte um 5:37 Uhr den neuen Bahnhof.

Der erste ausländische Staatsgast, der am Dammtor empfangen wurde, war am 28. Juni 1904 der englische König Eduard VII.

Nach Passagieraufkommen ist der Dammtorbahnhof der drittgrößte Hamburger Bahnhof und dient, obwohl er nur über zwei Bahnsteige verfügt, sowohl dem Fern- als auch dem S-Bahn-Verkehr. Zwischen 1999 und 2002 wurde er aufwendig restauriert und steht unter Denkmalschutz.