Herkunft und Jugend

-

- Prinz Eugen von Savoyen-Carignan, 1718

Gemälde von Jacob van Schuppen (PD)

Eugen von Savoyen wurde in Paris im Hôtel de Soissons als fünfter Sohn geboren. Sein Vater, Eugen Moritz (Eugène-Maurice) Graf von Soissons, war Mitglied des savoyischen Königshauses und französischer Prinz. Unter König Ludwig XIV. diente er erfolgreich als General. Seine Mutter, Olympia Mancini (1639-1708), war eine Nichte des französischen Kardinals und regierenden Ministers Jules Mazarin (1602-1661) und damit Angehörige der französischen Oberschicht. Sie war eine Jugendfreundin des Königs, vermutlich zeitweilig seine Mätresse, und Oberintendantin im Hofstaat der Königin Marie Therese.

Eugens Vater Eugène-Maurice starb im Frühjahr 1673 auf der Rückreise zum Lager der Armee in Turennes in Westfalen. Sein plötzlicher Tod ließ den Verdacht einer Vergiftung durch seine Frau aufkommen, die nach einer anderen Giftmordaffäre die Gunst des Königs verlor und 1680 ins Exil fliehen mußte.

Eugens Mutter kümmerte sich wenig um ihre sieben Kinder. Daher lag deren Erziehung in den Händen der Großtmutter Marie von Bourbon. Eugen, der als klein und unansehlich beschrieben wird, wurde als jüngster Sohn für den geistlichen Stand vorgesehen - obwohl er lieber eine militärische Laufbahn anstrebte. Mit 15 Jahren erhielt er durch den päbstlichen Nuntius die Tonsur und wurde deshalb am Hofe „der kleine Abbé“ genannt. Liselotte von der Pfalz (1652-1722), Titular-Herzogin von Orléans und Schwägerin von Ludwig XIV., beschrieb seine Zeit am französischen Hof so: „er war nichts alß ein schmutziger, sehr debauchirter [ausschweifender, lasterhafter] Bub, der gar keine Hoffnung zu nichts gab.“ (Brief an Kurfürstin Sophie von Hannover vom 8. Mai 1710)

Mit 19 Jahren erklärte Eugen, nicht Geistlicher werden zu wollen, sondern eine militärische Laufbahn einzuschlagen. Daraufhin entzog ihm die Familie seine Rente, die Großmutter verbot ihm das Haus. Sein Gesuch an Ludwig XIV., ihm, seinem Stande entsprechend, das Kommando über ein Regiment zu übertragen, lehnte der König ab. Daraufhin verließ Prinz Eugen im Juli 1683 Paris und stellte sich einen Monat später dem römisch-deutschen Kaiser Leopold I. (1640-1705) in Passau vor. Nach einer freundlichen Aufnahme wurde er als Volontär dem Herzog von Lothringen zugeteilt und nahm an der Entsatzschlacht von Wien der Zweiten Wiener Türkenbelagerung teil.

Ölgemälde Józef Brand, 1873/Wikimedia (PD)

Prinz Eugen - der Feldherr

Auch aufgrund seiner Bewährung in der Schlacht von Wien und wohl auch wegen der Protektion seiner spanischen Verwandten erhielt er im Dezember 1683 das Patent eines Obersten über das Dragoner-Regiment Kueffstein. Wegen seiner Erfolge im Feld stieg er rasch weiter auf:

Die militärische Karriere von Prinz Eugen

- 1683 - Befreiungsschlacht um Wien (Zweite Türkenbelagerung)

- 1685 - Sieg der Kaiserlichen bei Gran

- 1686 - Ofen wird von den Türken befreit

- 1687 - Schlacht bei Mohács

- 1688 - Eroberung Belgrads, Prinz Eugen wird schwer verwundet

Die Schlachten des Prinz Eugen

Napoleon Bonaparte zählte Prinz Eugen zu den sieben großen Feldherren der Geschichte:

„Die militärische Wissenschaft besteht darin, zunächst alle Chancen genau zu berechnen und dann dem Zufall exakt, fast mathematisch, seinen Platz in den Berechnungen zuzuweisen.

Prinz Eugen ist einer derjenigen, die [das] am besten verstanden haben.” (Napoleon Bonaparte, zitiert nach Claire Élisabeth Jeanne Gravier de Vergennes, comtesse de Rémusat)

Prinz Eugen - der Staatsmann

Gemälde von Godfrey Kneller

Wikipedia (PD)

Das Zeitalter Prinz Eugens war kulturhistorisch vom Barock, politisch vom fürstlichen Absolutismus und vom Merkantilismus geprägt. Prunkvolles Gehabe, ungestümer Geltungsdrang und rastlose Aktivität kennzeichnen es, wobei die Betonung auf Herkunft und Rang lag. Der Absolutismus und das Gottesgnadentum des Fürsten bilden den Handlungsrahmen der Menschen. Jeder Stand versuchte, sich möglichst gegen Eindringlinge aus anderen Kreisen abzuschließen, aber es nützte nichts: die Städte, das Beamtentum, zuletzt der Geist der Aufklärung durchbrachen alle Riegel und Sperren.

Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation ebenso wie die Habsburger Erblande litten unter den Lasten des Feudal- und Ständesystems, teils Relikt des Mittelalters, teils tragisches Erbstück des Dreißigjährigen Krieges. Die Kaiser Leopold I., Joseph I. und Karl. VI., nominell absolute Herrscher über riesige Gebiete, waren wirtschaftlich überaus schwach, da ihnen weder angemessene Geldmittel, noch ausreichende Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung standen.

Ganz im Gegensatz etwa zu Frankreich unter Ludwig XIV., der die Verwaltung zentralisierte und mit geschickter Handelspolitik und Manufakturgründungen die einseitige Ausrichtung auf die Landwirtschaft löste.

In diesem Rahmen bewegten sich die politischen Gestaltungsmöglichkeiten Prinz Eugens. Hier konnte er nicht wie ein Feldherr handeln.

Präsident des Hofkriegsrates

Politisch, als Staatsmann, war Prinz Eugen nicht so erfolgreich wie als Feldherr. Von 1703 bis 1736 war er Präsident des Hofkriegsrates, der obersten Militärbehörde der Monarchie. Eine politische Position und Aufgabe, mit der Eugen nie so richtig warm wurde. Sein zunächst energischer Kampf gegen Stellenkauf und Günstlingswirtschaft scheiterte. Die vielen strukturellen Defizite und die chronische Finanzknappheit konnte er nicht beseitigen. Auch, weil etwa Kaiser Karl VI. lieber in höfischen Prunk und Repräsentation investierte.

Seine Amtszeit war nicht unbedingt von einschneidenden Militärreformen geprägt. Er hatte zwar eine Ausbildungsstätte für Ingenieure und ein Kriegsarchiv eingerichtet, sich aber nicht um die Ausbildung der Offiziere gekümmert. So hatte sich der Stand der Armee reduziert. Es war eine Periode des Stillstands und der Verknöcherung der kaiserlichen Truppen in der Friedenszeit nach 1720.

Generalgouverneur in Mailand

Nach der Schlacht von Turin, im April 1707, wurde Prinz Eugen zum Generalgouverneur des Stato di Milano ernannt. Bei seinem Einzug wurde er als „Halb-Italiener” sehr gut aufgenommen. Doch dem Jubel folgte bald die Enttäuschung der Mailänder. Da Eugen selbst ständig abwesend war, hatte er Großkanzler Marchese Piero Visconti als seinen Vertreter eingesetzt. Dieser geriet jedoch bald in Konflikt mit dem Senat. Der Krieg verlangte große finanzielle Opfer von der Bevölkerung.

So war es Eugen vermutlich ganz recht, als er 1716 zum Generalstatthalter der Niederlande bestellt wurde und sein Amt in Italien abtreten konnte. Am 28. Juni verabschiedete er sich mit einem Brief von den Mailändern. Seine Tätigkeit hat hier kaum Spuren hinterlassen.

Generalstatthalter der Österreichischen Niederlande

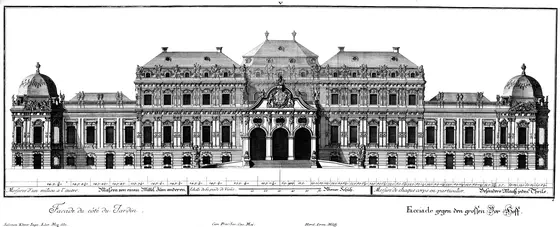

Belvedere, Wien (PD)Wikimedia (CC BY-SA 3.0)

Die Österreichischen Niederlande (Belgium Austriacum/Oostenrijkse Nederlanden/ Pays-Bas autrichiens) umfassten in etwa das Gebiet der heutigen Staaten Belgien und Luxemburg. Sie bestanden vom Ende des Spanischen Erbfolgekrieges im Jahr 1714 bis zur Eroberung durch französische Revolutionstruppen 1795. Damit wurden sie Teil der Französische Republik. Österreich mußte die verlorenen Besitzungen 1797 im Frieden von Campo Formio formal an Frankreich abtreten und erhielt als Entschädigung das französisch besetzte Venetien.

Im Ernennungsdekret vom 25. Juni 1716 wurde er zum Leutnant, Gouverneur und Generalkapitän der Niederlande

bestellt. Infolge seiner - vor allem militärischen - Pflichten (Türkenkrieg) trat er das Amt nicht tatsächlich an. Zu seinem Vertreter wurde der bevollmächtigten Minister Ercole Turinetti de Prié (1658-1726) ernannt. Der französischsprachige Italiener wurde weder vom regionalen noch vom österreichischen bzw. spanischen Adel in Wien wirklich akzeptiert, wo die Machtkämpfe zwischen den deutschen Ministern und dem Spanischen Rat am Höhepunkt waren. Gerüchteweise war Eugens Ernennung vom Spanischen Rat betrieben worden, um ihn aus der Umgebung des Kaisers zu entfernen.

Da Eugen 1719 durch den Türkenkrieg, eine längere Krankheit, eine Krise um seine Person, private Gründe und seine wachsende Unlust, Wien zu verlassen, nicht in die weit entfernte Provinz reisen wollte, war er auf de Prié angewiesen. Er versuchte zwar, von Wien aus die Regierung des Landes zu lenken. Aber de Prié verstand sich nicht so mit den niederländischen Würdenträger. Es bildete sich eine Adelspartei gegen den abwesenden Generalstatthalter und seine Vertreter. Eine politische Kampagne von Graf Claude Alexandre de Bonneval machte de Priés Stellung unhaltbar. Prinz Eugen mußte ihn fallen lassen und trat selbst am 16. November 1724 vom Posten des Generalstatthalters zurück. Er hatte die seiner Herrschaft unterstehenden Provinzen zwischen 1716 und 1724 kein einziges Mal besucht. Dennoch hat er sich um „sein” Land gekümmert, allerdings vor allem aus einer militärische Perspektive. Belgien sollte nie mehr zum Aufmarschfeld der französischen Armeen werden.

Kaiser Karl VI. konnte und wollte aber nicht auf Eugen verzichten uns schenkte ihm als Kompensation für die Einkünfte aus der Statthalterei - 250.000 Gulden im Jahr, ein Versorgungsposten - Schloss und Herrschaft Obersiebenbrunn. Außerdem erhielt Eugen den mit keiner politischen Macht verbundenen Ehrenposten eines Generalvikars von Italien, was ihm 140.000 Gulden jährlich einbrachte.

Eugens Nachfolgerin wurde Erzherzogin Maria Elisabeth von Österreich (1680–1741), eine Tochter von Kaiser Leopold I. Durch ihre Politik brachte sie eine Aussöhnung der Österreichischen Niederlande mit der habsburgischen Suprematie zustande, baute aber auch die Zentralmacht ihrer Dynastie auf Kosten der Autorität der lokalen Regierungsbehörden aus. Wie Prinz Eugen blieb auch sie unverheiratet.

Politische Spionage und Geheimdiplomatie

Prinz Eugen hatte schon früh den Wert eines funktionierenden Nachrichtendienstes zu schätzen gelernt. Seine Agenten zettelten hinter der Front des Gegners Aufruhr an, erkundschafteten seine Absichten. So ein Netz erschien ihm auch in Friedenszeiten nützlich. Er baute daher in ganz Europa ein Netz von Vertrauten auf: Gewährsleute, hochgestellte Diplomaten, Berufsschnüffler, bezahlte Agenten… Sie belieferten ihn direkt mit Nachrichten. Und waren auch Kaiser Karl VI. nützlich, der als einziger davon wußte.

„Der Prinz tritt uns als Erzvater europäischer Geheimdienste und der politischen Spionage auf höchster Ebene entgegen. Die Eckpfeiler dieser Geheimdiplomatie waren österreichische Botschafter, zum Teil Männer, die Eugen ihren Posten verdankten - Amadeus Graf Rabutin in Petersburg, Joseph Lothar Graf Königsegg in Madrid, Viktor Graf Philippi in Turin, Friedrich Graf Harrach beim Reichstag in Regensburg, zwei Kinsky-Brüder in Paris und London - Stephan und Philipp - und vor allem Friedrich Heinrich von Seckendorff, der kaiserliche Botschafter in Berlin.” (Ernst Trost)

Bezahlt wurde diese Untergrunddiplomatie aus der Privatschatulle des Kaisers, der seine Wissens-Überlegenheit genoss. Aber es ging nicht nur um Informationen, sondern auch um Einfluss an allen Höfen. Eugen hing dem Dogma vom europäischen Gleichgewicht an. Friedenserhaltung war nur möglich in einem sorgfältig ausgewogenen Vewrhältnis der Mächte. Er flocht eine Allianz mit Preußen und Rußland, ließ die guten Beziehungen zu England wieder aufleben. Er brachte den Regensburger Reichstag dazu, die weibliche Erbfolge des Hauses Habsburg, die Pragmatische Sanktion, anzuerkennen. Allerdings machte er sich über den Wert dieser Verträge keine Illusionen.

Wirkungsmächtiger wären eine volle Kasse und ein starkes Heer gewesen. Aber dafür hätte es einer Zetralisierung der Verwaltung, der Entmachtung der Stände und der Erhöhung der Einkünfte bedurft. Aber Karl VI. fehlte für diese Reformen die Kraft. Und auch Eugen hatte nicht mehr genug Energie und innenpolitische Hausmacht. Die Geheimdiplomatie wirkte vor allem nach außen.

Der Alltag der Intrigen

Natürlich war Prinz Eugen in seiner Position auch Opfer zahlloser Intrigen. Nach dem Regierungsantritt von Karl VI. hatten sich 1711 am Hof neue Machtstrukturen gebildet. Die unter Joseph I. führenden Männer wurden zurückgedrängt. Karl VI. hatte bei seiner Rückkehr aus Spanien eine Gruppe von Beratern mitgebracht, teils Österreicher, aber auch Spanier und Italiener. 1719 kam es zu einem Konflikt zwischen den beiden Beratergremien über die Heiratspläne der Töchter des verstorbenen Kaisers Joseph I. Der spanische Rat wollte einen Prinzen aus Savoyen, die deutschen Minister aber die Kurprinzen von Bayern und Sachsen, für die sich auch Karl VI. entschied. Eugen wurde beschuldigt, eine Heirat mit einem Wittelsbacher zustande bringen zu wollen. Dieser solle zum Nachfolger des Kaisers gemacht werden. Karl VI. hatte zu diesem Zeitpunkt nur zwei kleine Töchter, und die Pragmatische SanktionEine neue Erbfolgeordnung, wonach beim Fehlen von männlichen Nachkommen auch die weiblichen Kinder die Erbfolge in allen Ländern antreten sollten. Nach dem vollständigem Aussterben des Hauses im Mannesstamm sollte auch die weibliche Nachkommenschaft, angefangen mit der ältesten Tochter des letzten Throninhabers und deren Nachkommenschaft, thronfolgeberechtigt sein. Eine staatsrechtliche Grundlage für die Unteilbarkeit der Monarchie. war noch nicht von den Landtagen bekräftigt. Der Kaiser war daher für derartige Einflüsterungen sehr sensibilisiert.

Zu dieser Erbfolgeordnung meinte Eugen: „Mit zweihunderttausend Soldaten und einer gefüllten Schatzkammer wäre der Erbin wohl mehr gedient als mit diesem papierenem Gesetz.” Er sollte Recht behalten: Die junge Herrscherin Maria Theresia konstatierte bitter, dass ihr Vater sie ohne Gold, ohne Soldaten und ohne Rat, wie es weiter gehen sollte, verlassen habe.

In das Komplott wurde auch Gräfin Eleonore Batthyäny, eine enge Vetraute des Prinzen, verwickelt. Sie wurde als habgierig dargestellt (sie verkaufe Offizierspatente), der Prinz sei ihr hörig - auch in seinen politischen Entscheidungen. Karl VI. hatte sich zunächst von einem der Gegner Eugens, dem Grafen Althan, im so genannten „Fall Tedeschi" beeinflussen lassen und war zu seinem loyalen Hofkriegsratspräsidenten auf Distanz gegangen. Prinz Eugen konnte diese Beschuldigungen entkräften.

Prinz Eugen - der Bauherr

Neben seinen Aufgaben als Feldherr und Staatsmann fand Prinz Eugen noch Zeit, sechs Schlösser zu bauen oder zu adaptieren:

- das Winterpalais (Stadtschloss) in der heutigen Himmelpfortgasse (1696-1702), Wien

- Schloss Ráckéve, Ungarn (1702)

- das Sommerschloss Belvedere, Wien - damals außerhalb der Stadt (1716)

- Schloss Obersiebenbrunn als Geschenk von Karl VI., Marchfeld (1725)

- Schlosshof, Marchfeld (1725)

- Schloss Niederweiden, Marchfeld (1726)

Das Winterpalais

Wilhelm Kisch: Wien. Wien: Gottlieb 1883

Wien Geschichte Wiki (CC BY-NC-ND 4.0)

1683 war Prinz Eugen als Flüchtling ohne eigene Mittel nach Wien gekommen. Er wohnte zunächst bei seinem Onkel, dem spanischen Botschafter, in der Bankgasse. Für die Ausstattung seines Dragoner-Regiments musste er seinen Cousin Viktor Amadeus II., den regierenden Herzog von Savoyen, um finanzielle Unterstützung bitten. Neben seiner militärischen Karriere stieg er auch gesellschaftlich auf. Im Oktober 1687 ernannte ihn Karl II. von Spanien zum Ritter des Ordens vom Goldenen Vlies, wobei Eugen das Symbol, die goldene Kette, selbst bezahlen mußte. Aber nun verbesserte sich Eugens finanzielle Situation. Ihm wurden 1688 zwei piemontesische Abteien, Kloster Casanova (Piemont) und Sacra di San Michele, als Abt zugesprochen. Mit Einkünften von etwa 140.000 Gulden im Jahr und der Verpflichtung zur Ehelosigkeit.

Nun konnte er daran gehen, einen angemessenen Wohnsitz in der Stadt, ein Stadtschloss und Winterpalais, zu erwerben. Schon 1691 hatte er in der Himmelpfortgasse ein Haus und Grundstück erworben. Dort wurde 1696-1702 das von Johann Bernhard Fischer von Erlach entworfene Stadtpalais errichtet - der offizielle Wohnsitz des Prinzen. 1702 übernahm Johann Lukas von Hildebrandt, der damit zum Hausbaumeister Eugens wurde, die Bauleitung. 1723/24 wurde die Anlage um fünf Achsen Richtung Kärntner Strasse erweitert. Hier fand die Bibliothek des Prinzen ihren Platz.

1711 bezog Eugen das Palais. Er wohnte hier 25 Jahre hindurch in den Wintermonaten im dritten Stock, der sich durch seine besondere Höhe auszeichnet. Das Sterbezimmer des Prinzen ist nicht bekannt.

Nach seinem Tod verkaufte die Erbin das Palais dem Staat, der es vergrößerte und darin verschiedene Ämter unterbrachte. Ab 1752 befand sich hier der Sitz der obersten Montanbehörde, seit 1848 der des Finanzministeriums der Monarchie beziehungsweise seit 1918 der Republik Österreich.

Schloss Ráckéve

Wikimedia/Globetrotter19 (CC BY-SA 3.0)

Nach Eugens Sieg am 11. September 1697 in der Schlacht von Zenta, die dem Kaiser Ungarn sicherte, erhielt Prinz Eugen zum Dank von Leopold I. 13 ungarische Dörfer mit sämtlichen Liegenschaften zwischen Donau und Drau. Ungefähr im Wert von 62.000 Gulden und mit einem Jahresertrag von etwa 4.500 Gulden. Diese erste große Belohnung des Kaisers markiert eine Wende in Sachen Finanzen für den einstigen Habenichts aus Frankreich: Ab nun wird er richtig reich.

Im August 1700 kaufte Prinz Eugen noch die Donauinsel Csepel südlich von Ofen (Budapest) von einer Generalswitwe. Hier ließ er von Lukas von Hildebrandt 1701 ein Lustschloss errichten. Schloss Ráckéve ist eine eingeschoßige, dreiflüglige Anlage mit einem überkuppelten Mittelteil und einem Ehrenhof, der zur Donau hin mit einem schmiedeeisernen Gitter abschließt. Als Anregung dienten unter anderem die Entwürfe der Renaissancevillen Palladios.

Das elegante Schloss ist, wie später das Untere Belvedere, fast ebenerdig gebaut; der Festsaal und die Paraderäume liegen auf etwa gleichem Niveau wie der Garten - in Österreich ein Novum. Diese Bauweise kannte Prinz Eugen von französischen Lustschlössern her. Das Schloss, das der Prinz nur selten besuchte, kostete ihn in Summe 100.000 Gulden.

Leider entspricht heute nur noch die Fassade dem ursprünglichen Entwurf - als „Schloss Savoyen" dient es jetzt als Kongresszentrum.

Das Sommerschloss

Sammlung Belvedere (PD)

1697 kaufte Prinz Eugen ein Grundstück am Rennweg, das er bis 1721 in 4 Etappen auf das heutige Areal erweiterte. Zwischen 1714 und 1716 entstand das Untere Belvedere, ein lang gestreckter Erdgeschossbau. Das Schloss diente dem nur selten in Wien weilenden Bauherrn während der Sommermonate als Lustschloss.

1720 begannen die Bauarbeiten für das Obere Belvedere. Es diente vor allem als repräsentativer Ort für glanzvolle Empfänge und Festlichkeiten. Beide Schlösser wurden vom Architekten Johann Lukas von Hildebrandt errichtet, der Hofarchitekt des Prinzen. Er hat mit dem Bau des Belvederes wohl sein Hauptwerk geschaffen.

Die zwischen Oberem und Unterem Belvedere liegende Gartenanlage wurde vom bayerischen Garteningenieur Dominique Girard (1680-1738) gestaltet. Im Garten wurden 12 Brunnen eingerichtet. Im Gegensatz zu den mathematisch berechneten Gärten seiner Zeit belebte Eugen die Anlage mit seltenen Sträuchern und Tieren, die er teilweise aus weit entfernten Gebieten herbeischaffen ließ. Im Winter waren sie in der Orangerie vor Kälte und Sturm geschützt.

Das Obere Belvedere liegt 23 Meter höher als das Untere. Der Niveau-Unterschied wurde mit zwei Freitreppen überwunden.

Nach Eugens Tod verkaufte seine Erbin Anna Viktoria die Anlage an Maria Theresia, die ihr den Namen Belvedere (ital. Schöne Aussicht) gab. Grund war der berühmte Blick auf Wien von Bernardo Bellotto, genannt Canaletto.

Gemälde von Bernardo Bellotto, gen. Canaletto, 1759-1760

Kunsthistorisches Museum Wien, Gemäldegalerie (PD)

Am 15. Mai 1955 wurde im Oberen Belvedere der Österreichische Staatsvertrag unterzeichnet.

Schloss Obersiebenbrunn

Topographia Archiducatus Austriae Inferioris Modernae 1672

Kaiser Karl VI. erwarb Herrschaft und Schloss Obersiebenbrunn von Fürsterzbischof Sigismund Graf von Kollonitz (1677-1751). Mit der Schenkungsurkunde vom 15. Januar 1725 ging der Besitz an Prinz Eugen. Wahrscheinlich als Kompensation für die verlorenen Einkünfte als Statthalter in den Österreichischen Niederlanden. Vielleicht auch als Alterssitz gedacht, ein „Retraite”.

Eugen dürfte eine spontane Sympathie für die Landschaft des Marchfelds empfunden haben. Er ließ die zweigeschossige Vierflügelanlage 1725–1729 von Lukas von Hildebrandt zu einem Barockschloss umbauen. Das Schloss diente als Unterkunft für Gäste des Prinzen, und bis zur Fertigstellung von Schloss Hof wohnte er dort, wenn er im Marchfeld war.

Eugen war zwar kein passionierter Jäger, aber er mußte natürlich Jagdgesellschaften veranstalten. Da die „Jagdbarkeit” in Obersiebenbrunn zu wünschen überließ, kaufte er noch 1725 die Herrschafft und Schloss Hof an der March sowie 1726 von Maria Josepha Gräfin Starhemberg das Schlößchen Niederweiden samt der Herrschaft Engelhartstetten.

Schlosshof (Schloss Hof)

Gemälde von Bernardo Bellotto, gen. Canaletto, 1759-1760Kunsthistorisches Museum Wien, Gemäldegalerie

Prinz Eugen kaufte das Wohnschloss aus dem 17. Jahrhundert von Obersthoffalkenmeister Graf Johann Albrecht „mit merklicher Überzahlung”. Das kleine Schloss war im Quadrat gebaut, mit einem Dutzend Fenster auf jeder Seite, umgeben von Wällen und Befestigungen. Lukas von Hildebrandt baute zwei vorgezogene neue Flügel als Umrahmung des Ehrenhofes. Die imposante gegliederte Gartenfassade führte durch eine Sala terrana zu einer Terrassenanlage. Das Bauwerk gehört zu Hildebrandts großartigsten Schöpfungen. Der Park wurde wieder von Dominique Girard gestaltet. Er erstreckt sich zwischen aufwändigen Blumenparterres und Broderiebeeten, Laubengängen, Bosketts in sieben Terrassen auf einer weiten Ebene bis zur March hin.

Sechs Jahre dauerten die Arbeiten an Schloss und Garten, bei denen tausende Arbeiter beschäftigt waren - teilweise ein Sozialwerk des Prinzen, der damit abgerüsteten Soldaten ein Einkommen verschaffte. Gebaut wurden auch Nebengebäude wie der Meierhof mit Stallungen, Getreidespeicher, Schweizerei (ein kleiner Molkereibetrieb) und Pferdeschwemme, zwei Orangerien und eine Brauerei.

Schlosshof war Eugens „tusculum rurale”, in das er sich nach Möglichkeit „zur Schöpfung frischer Luft” zurückzog. Nichts konnte ihn von seinem einmal gefassten Entschluss abhalten, auf seinen Landsitz zu fahren. Vor allem an seinem Geburtstag (18. Oktober), oft an seinem Namestag (15. November) und zum Geburtstag von Gräfin Batthyány (10. Juli).

Die luxuriöse Innenausstattung mit reichlich Vergoldung und Stuck, Marmorkaminen und Stofftapeten, wertvollem Mobiliar in sieben „Dame Zimmer" und „sechs Cavallier Zimmer", ein „Caffee-Zimmer". Im Parade-Schlafzimmer stehen chinesische Figuren, während im Vorzimmer dazu die Gemälde von Jan van Huchtenburgh (1647-1733, ein bekannter Schlachtenmaler) hängen, die von Schlachten vergangener Tage erzählen.

Schloss Hof - ein barockes Juwel und Gesamtkunstwerk, für die ausgewählten Gäste arrangiert.

Schloss Niederweiden

Foto /Wikipedia/Kwerdenker (CC BY-SA 4.0)

Ernst Rüdiger von Starhemberg (1638–1701), der Verteidiger Wiens 1683 gegen die Türken, hatte 1693 von Johann Bernhard Fischer von Erlach ein „Lustgebäude” erbauen lassen. Es sollte klein genug sein, um jagdliche Erholung mit behaglicher Gastlichkeit zu verbinden. Aber es sollte auch so repräsentativ sein, daß der Kaiser hier standesgemäß willkommen war. Es war wohl das kleinste, aber zugleich anmutigste von Fischer von Erlachs Meisterwerken.

Prinz Eugen erwarb Schloss und Herrschaft von der Witwe Starhemberg, veränderte aber nichts an dem zierlichen Bauwerk. Nur den Garten ließ er neu gestalten. Er begründete die enge Verbindung zwischen den Schlösser Hof und Niederweiden mit einer Allee. Erst Maria Theresia, die das Schloss von Eugens Erbin gekauft hatte, nahm bauliche Veränderungen - eine Aufstockung - vor, die aber dem Aussehen nicht gut taten.

Schloss Niederweiden - das Jagdschloss mit Wildküche.

Prinz Eugen - der Kunstmäzen

Man wird Eugen nicht gerecht, wenn man ihn auf seine Rolle des Feldherren, Staatsmannes oder Bauherrn beschränkt. Denn als Barockmensch war Eugen auch ein Kunstsammler und Mäzen.

- die Kupferstichsammlung umfasste 250 Folienbände mit roten Maroquinleder-Einbänden, versehenen mit einer aufwändigen Goldprägung

- die Gemäldesammlung bestand aus etwa 400 Meisterwerken, wenn auch die meisten nicht zu den absoluten Spitzenstücken der europäischen Malerei gehörten

- eine Vielzahl von Statuen und Gartenplastiken, teils für ihn gefertigt, teils mit Umsicht erworben

- die Bibliothek

„Wie Tiere, Pflanzen, Paläste, Bilder und Bücher sammelte der Barockmensch Eugen auch die großen Ideen seiner Zeit, und er scharte die Menschen um sich, die sie produzierten.” (Ernst Trost)

Die Bibliotheca Eugeniana

Kupferstich von Salomon Kleiner

Sammlung Belvedere (PD)

In der Erweiterung des Winterpalais um fünf Achsen Richtung Kärntner Strasse fand die Bibliothek des Prinzen teilweise ihren Platz. Aber auch im Belvedere und in Schloss Hof befanden sich Bibliotheks-Zimmer. Die Bibliothek ist vielleicht jener Bereich seiner Sammlungen, der ihm am meisten am Herzen lag.

„Mit zehntausend Gulden Einkünften kann ich ruhig und ohne in irgend eine Verlegenheit zu geraten meine Tage beenden, und ich besitze einen ausreichenden Vorrat guter Bücher, um mich nicht zu langweilen.” (Prinz Eugen 1719 gegenüber dem englischen Botschafter in Wien, François-Louis de Pesmes de Saint-Saphorin)

Nationalbibliothek, Wien (PD)

Eugens Bibliothek umfasst etwa 15.000 Bände, 480 Handschriften, 290 Bände mit Kupferstichen und 215 Kassetten mit Porträts. Die Bücher haben eine einheitliche Erscheinung. Sie waren vom Hofbuchbinder des französischen Königs, Antoine Boyet und seinem Sohn Étienne Boyet in Leder von nordafrikanischen Ziegen einheitlich gebunden worden: dunkelrot für Geschichte und Literatur, dunkelblau für Theologie und Rechtswissenschaften, dunkelgelb für die Naturwissenschaften. Jeder Band hat einen Goldschnitt und trägt das Wappen des Prinzen mit dem Goldenen Vlies.

Ob er wirklich jedes Buch gelesen hat, wie manche Zeitzeugen vermeinen, ist fraglich. Aber er dürfte alle zumindest durchgeblättert haben, denn es waren ja wertvolle Bücher.

„Eugens Bibliothek ist ziemlich groß und besteht aus vielen guten, schön gebundenen Büchern. Aber erstaunlich ist, dass es da fast kein Buch gibt, das der Prinz nicht gelesen oder wenigstens durchgeblättert hat, bevor er es zum Buchbinder schickt. Es ist kaum zu glauben, dass ein Mensch, der die Last fast aller Geschäfte Europas auf seinen Schultern trägt, oberster Feldherr des Reiches und erster Minister des Kaisers ist, so viel Zeit zum Lesen findet, als hätte er gar nichts anderes zu tun.” (Jean-Baptiste Rousseau, 1716)

Nach Eugens Tod verkaufte seine Universalerbin die Bibliothek an Kaiser Karl VI. für 150.000 Gulden. Sie wurde ein Grundstock der damaligen Hofbibliothek und befindet sich heute im Prunksaal der Österreichischen Nationalbibliothek. Im im Rahmen des Projektes Bibliotheca Eugeniana Digital wird sie digital erschlossen.

Prinz Eugen - die Person

Über den „privaten” Prinz ist nicht viel bekannt. Sein Privatarchiv ist verloren. Möglicherweise von seiner Erbin verkauft und verstreut. Auch Gräfin Batthyány hat die Korrespondenz mit Eugen vernichtet. So bleiben nur die eher spärlichen Aussagen seines Umfelds.

Der honnête homme

Der honnête homme ist zunächst nur ein Ideal, ein gesellschaftliches Leitbild, das im Absolutismus entstand. Passend zur Übermacht des Monarchen, ersetzt es das alte, feudale Adelsideal einer trotzigen, rücksichtslosen Selbstentfaltung.

„Maß und Haltung, Höflichkeit und Generosität sind seine Tugenden. Er sollte ein Mann der gezügelten Affekte sein, ein Mann der Eleganz und Harmonie in Haltung und Form, der sich in das große Szenarium, als das der barocke Fürstenhof verstanden wird, aufs Vollkommenste einfügte. Er trug wie der König seine Gefühle nicht zur Schau, er imponierte und repräsentierte. Er war ebenso zuvorkommend wie reserviert und hielt jede Form der Leidenschaft für dumpf, krankhaft und unberechenbar. Die Grundregel höfischer Moral und Etikette lautete: sich keine Blöße geben.” (Johannes Kunisch, zit. nach Birgit SCHWANER)

Der Reichsvizekanzler Friedrich Karl Graf von Schönborn bezeichnete Prinz Eugen als „Roi des honnêtes hommes”. Es ist eine Haltung, die Selbstbeherrschung, Bindung an das eigene Gewissen und Ehrgefühl sowie das Eintreten für Wahrheit und Gerechtigkeit zur wichtigsten Richtschnur des eigenen Handelns erklärt.

Der eher wortkarge und disziplinierte Prinz wurde oft so beschrieben, was viele auch als Kälte und Arroganz empfanden. Und er neigte zu Eifersucht und war bei Kränkungen nachtragend. Aber in der höfischen Gesellschaft des Absolutismus hatte nur eine Minderheit die Chance, solchen Leitbildern zu folgen. Und man darf nicht übersehen, daß es sich dabei nicht um individuelle Merkmale handelte, sondern um einen Verhaltenskodex.

Das Bild des Menschen Eugen ist nicht leicht zu fassen. Jedenfalls war er mehr als ein „honnête homme” - er war ein großer Herr, der aus einem regierenden Haus stammte. Kaiser und Könige zählten zu seinen Vorfahren, was sein Verhalten und Auftreten sicher beeinflusst hat. Aber ein „edler Ritter ohne Fehl und Tadel” war er auch nicht.

Freundeskreis

Prinz Eugen war gerne der Mittelpunkt einer geistig hochstehenden Gesellschaft. Für seine zahlreichen Freunde und engen Bekannte veranstaltete er oft im Oberen Belvedere oder in Schloss Hof Zusammentreffen und Feste. Zum Freundeskreis gehörten:

- Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), deutscher Philosoph, Mathematiker, Jurist, Historiker und politischer Berater der frühen Aufklärung;

- Pietro Giannone (1676-1748), italienischer Jurist, Historiker und Schriftsteller;

- Lodovico Antonio Muratori (1672-1750), bedeutender italienischer Gelehrter;

- Charles de Secondat, Baron de Montesquieu (1689-1755), französischer Schriftsteller, Philosoph und Staatstheoretiker;

- Jean Baptiste Rousseau (1671-1741), französischer Autor;

- Voltaire (eigentlich François-Marie Arouet, 1694-1778), französischer Philosoph und Schriftsteller;

- Giambattista Vico (1668-1744), italienischer Geschichts- und Rechtsphilosoph;

- Johann Baptist von Garelli (1649-1732), bedeutender Arzt italienischer Herkunft und Leibarzt von drei Kaisern;

- Johann Benedikt Gentilotti (1672-1725), Präfekt der Wiener Hofbibliothek;

- Graf Johann Wenzel Wratislaw von Mitrowitz (1669-1712), Diplomat und Oberster Kanzler im Königreich Böhmen;

- Friedrich Karl von Schönborn (1674-1746), Reichsvizekanzler

Ein freundschaftliches Verhältnis hatte Eugen auch zu zwei seiner Adjutanten: Georg Wilhelm von Hohendorff und Gundacker von Althan.

Eleonore Gräfin Batthyány-Stratmann

unbekannter Maler (PD)

Über sein Verhältnis zu Frauen schweigt sich die Geschichte jedoch aus. Er war ein Feldherr, dem seine Soldaten näher standen als die feinen Damen der Gesellschaft. Bekannt ist lediglich die Beziehung zu einer einzigen Frau und sogar bei dieser Liaison ist unklar, wie weit dieses Verhältnis gegangen ist. Mit Sicherheit war Eleonore Gräfin Batthyány (1672-1741), Tochter des Hofkanzlers Graf Strattmann und Witwe des ungarischen Grafen Adam Batthyány, die Lebensgefährtin von Prinz Eugen und wahrscheinlich seine platonisch Geliebte. Sie spielte Nächte durch mit ihm Karten und war bei solchen Gelegenheiten gleichzeitig treue Ratgeberin. Und sie übernahm die Rolle der Gastgeberin bei seinen Festen.

Eugen war, trotz all seiner Erfolge, in Wien ein Fremder geblieben. Die „schöne Lori”, wie die räfin auch genannt wurde, bot dem Prinzen Zuflucht, das Gefühl von Heimat, den Schein einer Familie, Gesellschaft und Geborgenheit.

Aber er heiratete die verwitwete Gräfin nicht und blieb sein ganzes Leben unverheiratet. Ein möglicher Grund dafür könnten die zwei piemontesischen Abteien, Kloster Casanova und Sacra di San Michele, sein, die ihm als Abt zugesprochen worden waren. Mit der Verpflichtung zur Ehelosigkeit und Einkünften von etwa 140.000 Gulden im Jahr. Auf die er wohl trotz seines Reichtums nicht verzichten mochte.

Homosexualität, wie Liselotte von der Pfalz andeutete, ist eher unwahrscheinlich. Seine zahlreichen Neider und Gegner hätten dies sofort gegen ihn verwendet oder Gerüchte ausgestreut.

Prinz Eugen - der Bilderbuchheld?

Prinz Eugen ist eine unvergessene Gestalt der europäischen Geschichte. Die Franzosen und die Italiener sehen ihn als einen der Ihren, für die Österreicher gilt er als Nationalheld. Aber Österreich war nur seine Wahlheimat. Auch wenn er es zur Großmacht führte - zu einer habsburgisch-österreichischen Großmacht. Und man kann ihn auch als einen der Mitbegründer des modernen österreichischen Vielvölkerstaates bezeichnen.

Aber Eugen war weniger der Diener eines Landes, sondern der Diener einer Dynastie, der Habsburger, der seine Loyalität galt. Er stand in den Diensten dreier habsburgisch römisch-deutscher Kaiser.

Seine Ideale waren körperlicher Mut, Treue zu seinen Herren, die Bewahrung eines untadeligen Rufs, Selbstbeherrschung. In seinem Auftreten war er eine strenge, kalte Persönlichkeit. Aber er war auch rachsüchtig und im Alter immer ungeduldiger. Die Menschen brachten ihm mehr Respekt und Bewunderung entgegen als Zuneigung und Sympathie.

Ein Held war er, vor allem im Kampf - aber ein Bilderbuchheld…?

Prinz Eugen - das Ende

Einmal - er ist bereits über 70 - muss er noch an die Front, in den Krieg ziehen, 1734 im Polnischen Thronfolgerkrieg. Er ist zögerlich, vorsichtig und bleibt erfolglos. Er ist alt geworden, stur-köpfig, und enttäuscht.

Um die Jahreswende 1735/36 verschlechtert sich der Gesundheitszustand Eugens. Das Wiener Klima hatte ungünstige Auswirkungen auf sein Bronchialleiden. Die politische Führung entglitt seinen Händen. Im Frühjahr 1736 besserte sich seine Gesundheit, er nahm seine politische Tätigkeit teilweise wieder auf. Am 20. April war er bei einer Geheimen Konferenz, verließ sie jedoch früher als üblich. In seinem Stadtpalais gab er ein Mittagessen für 12 Gäste. Am späten Nachmittag fuhr er zum Palais Batthyány. Er hatte Probleme mit dem Atmen. Früher als sonst fuhr er zurück in sein Stadtpalais und legte sich zu Bett.

Prinz Eugen starb in der Nacht vom 20./21. April 1736 im Bett, vermutlich an seinen Atmungsproblemen erstickt.

Prinz Eugen - was bleibt

Marchfeld, Schloss Hof, Juli 2020

Foto © www.bilderreisen.at/Walter Reinthaler (cc)

Der Prinz hinterließ keine schriftlichen Verfügungen über sein Erbe. So fiel der gesamte, umfangreiche Besitz an seine Nichte Victoria von Savoyen (1683-1763):

- die Bibliothek - 150.000 Gulden

- Gemälde - 100.000 Gulden

- Silber - 170.000 Gulden

- Pretiosen und Juwelen - 100.000 Gulden

- Schlösser und Herrschaften im Marchfeld - 600.000 Gulden

- Stadtpalais und Sommerpalais in Wien - je 100.000 Gulden

Sie erwies sich jedoch als völlig ungeeignet, ein derartiges Erbe anzutreten. In ihrer Geldgier verkaufte sie Eugens Schätze. Die Gemälde gingen vornehmlich an die Turiner „Galeria Sabaudia”. Karl VI. kaufte die Bibliothek für die Hofbibliothek. Heute befindet sie sich im Prunksaal der österreichischen Nationalbibliothek. Die Schlösser mit Ausnahme von Obersiebenbrunn erwarb schließlich Maria Theresia. Aber viele von Eugens Sammlungen sind verstreut oder verloren.

Prinz Eugen wurde in der gleichnamigen Kapelle im Wiener Stephansdom, auch Kreuz- oder Tirnakapelle genannt, beigesetzt. Sein Herz wurde in der Grabkirche des Königshauses Savoyen, der Basilica di Superga in Turin, getrennt bestattet.

Rezeption

Eugen ist in zahlreichen Büsten und Reiterstatuen verewigt. Auch Schiffe, Straßen, Kasernen, ein Zug und Pflanzen wurden nach ihm benannt.

Mit kaiserlicher Entschließung von Franz Joseph I. vom 28. Februar 1863 wurde Eugen von Savoyen in die „Liste der berühmtesten, zur immerwährenden Nacheiferung würdigen Kriegsfürsten und Feldherren Österreichs” aufgenommen. Zum Andenken wurde auch eine lebensgroße Statue in der Feldherrenhalle des damals neu errichteten k.k. Hofwaffenmuseums (heute Heeresgeschichtliches Museum) errichtet

- In der Österreichischen Marine, der britischen Royal Navy, der italienischen Marina Militare, der United States Navy und der deutschen Kriegsmarine wurden Schiffe nach ihm benannt

- In Wien, Berlin-Wedding und Bozen gibt es eine Prinz-Eugen-Straße

- Am Heldenplatz in Wien und am Burgpalast in Budapest steht jeweils ein Reiterdenkmal.

![Prinz Eugen., Rezension Agnes HUSSLEIN-ARCO [Hrsg.]: Prinz Eugen. Feldherr, Philosoph und Kunstfreund ; [anlässlich der Ausstellung](../bilder/books/-4434k80.webp)

![Prinz Eugen und das Marchfeld., Rezension Reinhard LINKE [Hrsg.]: Prinz Eugen und das Marchfeld..](../bilder/books/-4284k80.webp)